今日は、水彩画カリキュラムの第1回目 - 「重色あそび」です。

デッサンカリキュラムは30回目でミロのヴィーナスを完成させて、今日からは水彩画カリキュラムに突入しました。

1. 透明水彩

水彩絵の具には、「透明水彩」と「不透明水彩」の2種類があります。

透明水彩は、下の色が透けるため、みずみずしい表現になります(上のリンゴの左が透明水彩、右が不透明水彩)

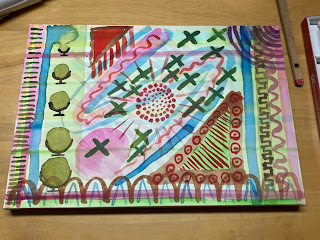

水彩画カリキュラム第1回の今日は、透明水彩で色を重ねて遊ぶことから始めました。

生徒さんのサンプルはどれも鮮やかでお見事!

2. 水張り

まずは、水張りという作業からスタート

水張りは、予め紙をじゅうぶん濡らし、最大まで伸長させたところで、しっかりとした台に固定して乾かす作業です

水張りテープを使って4辺をパネルに固定して準備完了

絵の具はHOLBEIN(ホルバイン)という大阪のメーカー製

つるくびという水差しを使って絵の具を薄めて使います

これで準備完了!

3. 重色あそび

何かテーマを決めないと始まらないので、取り敢えずカンディンスキーを真似てみる

まずは横線をスーッと描いて、ドライヤーで乾かします

カンディンスキーは早々に諦めて、あとは感性のままに 笑

絵の具が乾かないうちに上塗りしてしまうと滲んでしまうし、筆圧も一定に描くのが難しい

先週末は多摩川花火大会を観に行ったのを思い出し、そのモチーフを中心に描きました

ワカケホンセイインコの群れが空を飛んでいる感じ

ちなみに下は中三の次女が描いたワカケホンセイインコ

とても可愛がっていた想い入れもあり、なかなか上手く描けている

いろいろゴチャゴチャ書き足していったら、なんか古代文明の遺跡?みたくなってきた

まあいいか

カッターで枠から画用紙を切り離します

次回はグリザイユ画法をやります(四角柱相貫体と角錐角柱相貫体)

果たして水彩画でちゃんと描けるのか?不安しかありません 笑

コメント