自宅に家庭用蓄電池を設置することにしました

年々高騰している電気料金対策として、蓄電池を導入して少しでも電気料金を抑えようと思います

1. 現在の電気料金

三菱地所ホームの全館空調「エアロテック」はやっぱり快適

拙宅は世田谷区に一戸建てのオール電化で、屋根に5kW(契約は4kW)の三菱電機製の太陽光発電システムを設置しています。

太陽光発電システムの初期投資額は、5kW x 40万円/kW =

200万円でしたが、東京都と国から74万円の補助金が出た(東京都10万円/kW、国4.8万円/kW)ので、実質126万円で設置しました(区の補助金は抽選4倍で落選)。

契約は、東京電力株式会社(現在は東京電力エナジーパートナー株式会社)のオール電気向けの「電化上手」プラン、契約電力量は12kVA(割引対象:通電制御型 2kVA)です。

オール電化と太陽光パネルのおかげで、FIT制度がスタートした2012年以降2021年までの10年間は、買取単価が42円/kwhの10年固定だったので、電気料金を大幅に下げることができました。

例えば、2017年3月~2018年2月の1年間の電気代は211,642円(月平均17,600円)、太陽光発電による売電額(電力会社に売って収入となった金額)は117,000円(月平均9,750円)だったので、差し引きで年間に支払った電気代は94,642円(月平均7,886円)でした。

全館空調システムにも関わらず、月平均10,000円を下回る電気料金で10年間暮らしていたのです!

太陽光発電システムへの初期投資額126万円も、5年半で回収することができた計算です。

しかし、「電化上手」は、2016年3月31日をもって新規受付を終了し、2022年10月1日からは、夜間を値上げする代わりに昼と朝晩を値下げ、夜間蓄熱式機器に対する割引が廃止されました(オール電化割引は引き続き適用)。

さらに、これまでの10年固定の買取単価42円/kwhが、2022年からは8.5円/kwhに引き下げられてしまいます。

追い打ちをかけるように、2022年2月にはロシアとウクライナの戦争勃発で、燃料調達コストが高騰、さらに電気料金が上昇してしまいました。

その結果、2022年1月~2022年12月の1年間の電気代は269,096円(月平均22,424円)、太陽光発電による売電額は25,837円(月平均2,153円)だったので、差し引きで年間に支払った電気代は217,422円(月平均18,119円)と、FIT適用時の2017年と比較すると実に2倍以上になってしまいました。

その後も

2023年:247,049円 - 28,362円 = 218,687円(月平均18,223円)

2024年:266,507円 - 25,524円 = 217,422円(月平均20,081円)

と、微増ながら電気料金はじわじわと上昇を続けます。

2. 家庭用蓄電池

このような危機的な状況で、新電力会社のサービスに乗り換えようかとも考えましたが、いろいろ計算してみた結果、東京電力からの乗換えは経済的にほとんどメリットがないことがわかりました。

そんななか、昨年(2024年)から家庭用蓄電池に東京都と国が補助金を出し始めて、蓄電池の広告も入ってくるようになりました。

2025年度(令和7年度)には、補助単価が15万円/kWh(上限100kWh未満)から12万円/kWhに引き下げられるなど制度の変更が予定されていますが、継続して補助金が公募されることが決定しています。

東京都が推進する「断熱・太陽光住宅普及拡大事業」の事業の予算総額は約683億円で、蓄電池の設置に対する補助もこの中に含まれています

。

予算がなくなれば補助金も当然打ち切りとなるため、家庭用蓄電池を導入するには急いだほうが良いという気に。。。

実際、世田谷区は、2025年度の「エコ住宅補助金」制度では、補助金事業の見直しにより、定置型蓄電池システム、小型ポータブル蓄電池、家庭用燃料電池、高効率給湯器などが補助対象メニューから削除されてしまいました。

そんなタイミングで、先日スマホにかかってきた蓄電池に関するアンケート電話に回答したのがきっかけで、業者(株式会社アルファコーポレーション)の説明を受けることになりました。

3. 導入システムの検討

アルファコーポレーションの担当者の方に自宅に来訪してもらって、説明を受けました。

ちなみに、アルファコーポレーション(本社:東京都港区)は、太陽光発電や蓄電池、オール電化、スマートハウスの導入を手がける企業で、特に関東圏(神奈川・東京・千葉など)を中心に活動している企業のようです。

調べたところ、年間1,000棟を超える業界トップクラスの施工実績を持ち、設計から契約、施工、完工検査、アフターサービスまでを一貫して提供する体制を整えており、30名以上の専門スタッフによるメンテナンス部門を有し、定期点検やアフターサポートを実施しているようです。

定期点検やアフターサポートが強いということで、太陽光発電システムの定期点検もリーズナブルな費用でお願いできそうです(三菱地所ホームの延長保証は受けていないため)。

また、取り扱う機器は、長州産業、シャープ、パナソニックなどの国内メーカー製品に限定しています。

担当者の方の懇切丁寧な説明を受けて、拙宅に必要な家庭用蓄電池システムの内容が固まってきました。

3.1. 家庭用蓄電池システムの種類

家庭用蓄電池には大別して以下の3種類のシステム構成があります。

(長州産業の公式ページより)

3.1.1. 全負荷対応型ハイブリッド蓄電システム

3つのシステムのなかでの最上位、当然コストも最も高いです。

停電時には自動で家全体に電気を供給することができるのが特徴です。

機器は、蓄電池ユニットに加えて、マルチ蓄電パワーコンディショナー(太陽光発電の電力を変換)、PVユニット(太陽光発電と蓄電池を接続)、トランスユニット(配電盤と接続)の3種類で構成されます。

3.1.2. ハイブリッド蓄電システム

3つのシステムのなかでの中位モデルです。

停電時には自動で家の特定の負荷のみに電気を供給します。

機器は、蓄電池ユニットに加えて、マルチ蓄電パワーコンディショナー(太陽光発電の電力を変換)、PVユニット(太陽光発電と蓄電池を接続)、の2種類で構成されます。

停電時に家全体に電気を供給する必要のない場合、「全負荷対応型ハイブリッド蓄電システム」よりコストを削減できます。

3.1.3. 単機能蓄電システム

3つのシステムのなかでの下位モデル、最もコストが安く抑えられます。

蓄電池システムと太陽光発電システムは独立しており、停電時には、手動で切替を行うことで家の特定の負荷のみに電気を供給します。

ただし、上記の2システムと異なり、供給できるパワーは電源プラグ1個分の出力程度に制限されます。

上記3つのシステムのどれを選ぶかは、停電時に何を活かしたいかによりますが、拙宅の場合は、停電時には全館空調のエアロテックを稼働させたい(特に夏冬)ので、最上位の全負荷対応型ハイブリッド蓄電システムを選択しました。

3.2. 家庭用蓄電池メーカーの選定

システムを選択したら、次は必要な容量を算定して、蓄電池メーカーの選定に入ります。

アルファコーポレーションの取り扱う蓄電池はすべて国産メーカーですが、現在、ニチコン、京セラ、オムロン、長州産業が4大メーカーだそうです。

三菱電機や東芝といった大手総合電機メーカーは蓄電池ビジネスからは撤退しているということでビックリ!

蓄電池の容量は、2024年の年間売電額25,524円を売電単価8.5円/kWhで割った3002kWhという数値から単純計算できます。

年間3002kWhなので、1日に換算すると、3002÷365 = 8.22kWh/日

なので、拙宅の場合は、9.8kWhタイプもしくは6.5kWhタイプということになりました。

その容量で全負荷対応型ハイブリッド蓄電システムということになると、長州産業製の蓄電池が一番適切だそうです。

日中に太陽光パネルで発電した電力のうち、自宅で消費して余った電力を(格安で電力会社に売電せずに)蓄電する目的なので、容量は大きいほうが安心ですが、それだけコストも上がります。

また、将来電気自動車を購入することを想定すると、その日中充電に使用する電気量は差し引いて考える必要もあり、その場合は、容量の小さなモデルで足りる可能性があります。

さらに、現在利用しているエコキュートの新型モデルは、太陽光発電で余った電力を利用してお湯を沸かす機能が付いていることもあり、将来のエコキュートのリプレースを勘案すると、必要な容量はさらに下がる可能性も。

電気自動車はおそらく今後1~2年のうちに購入する予定があるので、それならば容量の小さな割安のタイプでいきましょうということに決まりました。

長州産業の蓄電池は超長期の20年保証がついているのが安心です。

3.3. 既設の太陽光発電システムとの接続

前述のとおり、既設の太陽光発電システムは三菱電機製の4.0kW(多結晶モデル)ですが、パワーコンディショナーと接続ユニットは取り外し、新たにマルチ蓄電パワーコンディショナーとPVユニットに置き換えます。

現在パワーコンディショナーは、屋内の3階(ロフト)に設置しているのですが、これが相当な熱を発生するので、夏場はロフトの室温が上昇する要因でした(逆に冬場は暖房代わりになる)。

ロフトのパワーコンディショナー

それが、今回の蓄電池設置によって、屋外に設置するマルチ蓄電パワーコンディショナーに置き換わるので、ロフトの室温上昇の問題は解決することになり大助かりです!

パワーコンディショナー(三菱電機製)は14年使用しているので、そろそろリプレースの時期を迎えていたので交換は問題はありません。

あとは、既存の配電盤に繋がっているケーブル類を新規設置のトランスユニットに接続するために、配電盤まわりの工事が必要となります。

4. 導入コストと年間節約電気代

導入検討が済んだところで、見積書を作成してもらいました。

メーカー価格からの値引きと、東京都と国からの補助金の値引き(合計780,000円)を勘案して、機器費用と工事費用を全て込み(税込み)で、ざっと220万円強となりました。

容量の大きい9.8kWhタイプでも試算してもらったところ、30万円程度の価格差でした。

今回の製品は、余剰電力をスマートに活用できるよう、AI機能が搭載されているのが今風ですね(インターネット環境が必要)。

年間節約電気代をChatGPTに計算させました。

【前提条件】

東京都の一戸建て、東京電力「電化上手」契約(12kVA)

オール電化

太陽光発電 4kW

年間電気代:266,507円

年間売電収入:25,524円

買電単価:8.5円/kWh(格安…旧契約 or FIT想定)

蓄電池容量:6.5kWh(実効容量90%→5.85kWh使用可と仮定)

蓄電池充放電効率:90%と仮定

自家消費優先で運用

【節約額の試算手順】

① 蓄電池による1日あたりの自家消費量6.5kWh x 0.9(実効容量)= 5.85kWh

6.5kWh×0.9(実効容量)=5.85kWh

5.85kWh×0.9(充放電効率)= 5.265kWh

→ 1日あたり5.265kWh を蓄電池から賄える。

② 年間の自家消費電力量

5.265kWh/日×365日 = 1,921.725kWh/年

→ 年間約1,922kWh を蓄電池からまかなえる。

③ 節約できる電気代

1,921.725kWh×8.5円/kWh = 16,334.6625円

→ 約16,335円/年 節約。

【結論】

6.5kWhの家庭用蓄電池を導入すると、年間 約16,335円の電気代節約が見込めます。

(以上ChatGPT)

ただし、この試算は電気代が現在の水準から変わらないという前提なので、電気料金が今後値上がりが続くようであればもちろん節約代も増えます。

値上がりを1.3倍と控え目に見積もっても、20年後には180万円程度の節約になるので、20年程度で初期投資費用を回収できる見込みです。

設置工事は7月に予定されています。

夏の電気代がかさむ季節の前に設置できそうで何よりです!

(2025/07/02追記)

蓄電池を設置しました!

パントリーの配電盤の横に蓄電池用の配電盤を増設

ロフトのパワーコンディショナーを撤去

建屋の裏側にユニットを設置

9時から17時まで3名の作業員の方に工事をしていただきました!

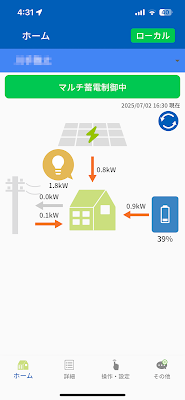

早朝(蓄電池から放電)

昼間(蓄電池へ充電)

来月からの電気代の軽減が楽しみです!

(2025年8月21日 追記)

8月の電気代(7月21日~8月20日)が確定しました!

電気料金 19,117円(前年同月比 -7,585円)

購入料金 807円(前年同月比 -876円)

うーーーん、思ったほどの削減にはなっておらずややガッカリ

この酷暑での暑さでは厳しかったんでしょうか。。。来月に期待します!

(2025年8月21日 追記)

9月の電気代(8月21日~9月20日)が確定しました!

電気料金 22,056円(前年同月比 3,610円)

全然安くなっていないどころか高くなっている!?

なぜだ!?

a.JPG)

コメント